“Quarantadue!” urlò Loonquawl. “Questo è tutto ciò che sai dire dopo un lavoro di sette milioni e mezzo di anni?”

“Ho controllato molto approfonditamente,” disse il computer, “e questa è sicuramente la risposta. Ad essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda”.

Douglas Adams, Guida Galattica per Autostoppisti

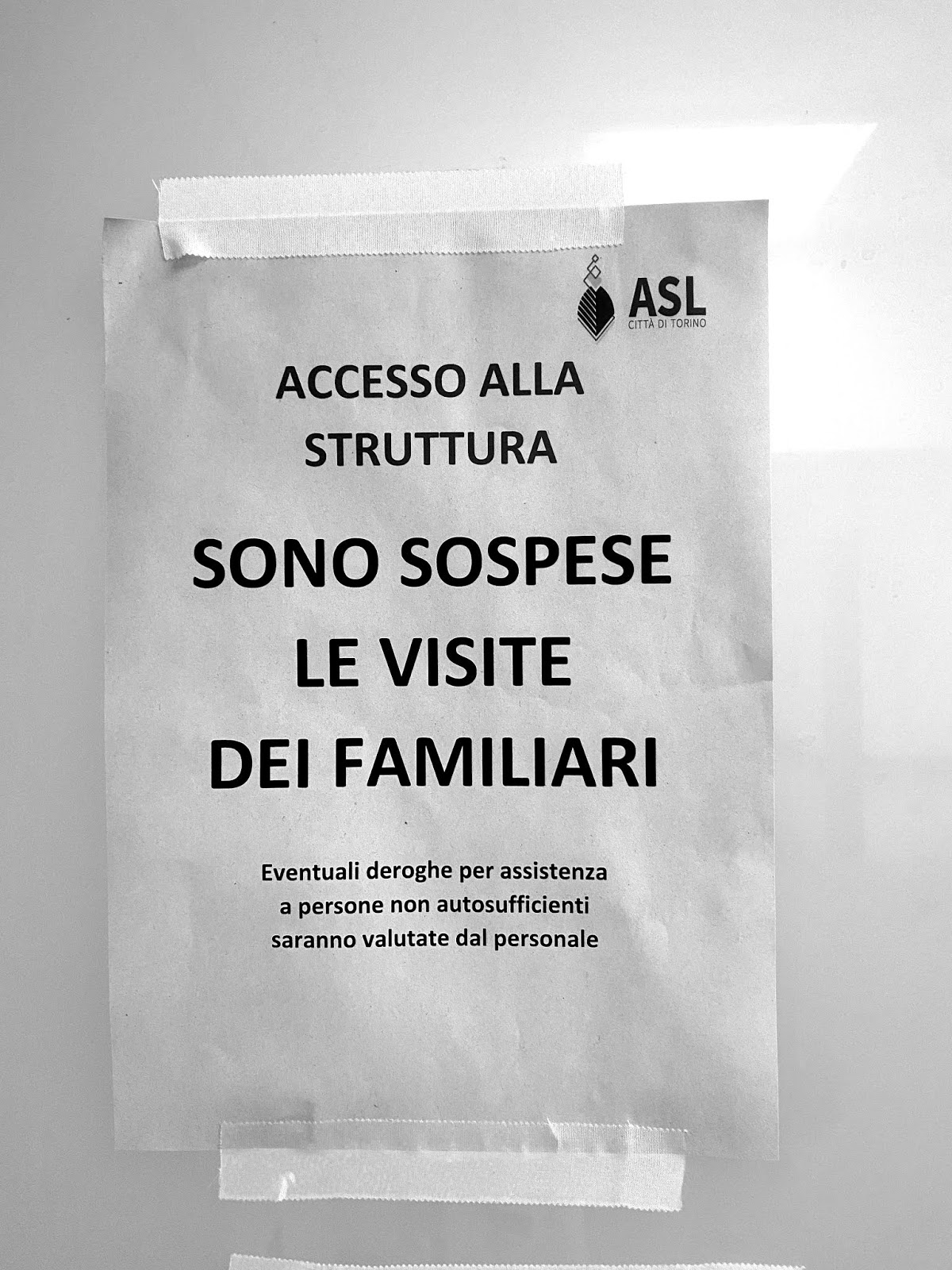

In questo mondo di videochiamate, videoaperitivi, zoom, meet, skype, facetime e app che fino a ieri non avevamo mai sentito i malati Covid vivono in una bolla.

Vengono prelevati a casa da operatori del 118 in tuta impermeabile bianca o arrivano al pre-triage dove i parenti vengono rispediti a casa e finiscono in un vortice dal quale usciranno dopo poche ore o dopo molte settimane, sempre con gli stessi vestiti, alcuni senza telefono, senza possibilità di comunicare con l’esterno. Alcuni finiscono dentro a un casco, che rende impossibili le telefonate, altri addormentati con un tubo in gola, impossibilitati quanti altri mai a comunicare. Neanche la morte li libera dall’isolamento. Vietate le visite alle camere mortuarie, vietato il trasporto della salma a cassa aperta, vietati i funerali. Un lenzuolo imbevuto di candeggina, una benedizione all’aperto davanti al cimitero e via.

L’ospedale ha chiuso le visite ai parenti e i colloqui si svolgono per telefono.

La comunicazione medico-paziente e medico-parente è molto difficile e delicata sempre, ma in queste circostanze è un’impresa.

Noi medici odiamo le comunicazioni telefoniche e mai come ora il motivo mi si è reso evidente. Inizialmente pensavo che il divieto di fornire informazioni telefoniche fosse principalmente una questione legale di verifica dell’identità del parente, ma non è così. Per quanto possiamo parlare lentamente, cercare di utilizzare un lessico semplice e rispiegare più volte i concetti, le persone con cui ci interfacciamo comprendono un decimo di ciò che diciamo loro. Perchè sono agitati, perchè sono troppo concentrati a cercare di capirci e, ovviamente, perchè noi pensiamo di essere chiari e non lo siamo. Per di più l’unica cosa che tutti vogliono sapere, cioè se il loro caro si salverà, è l’unica cosa che evitiamo a tutti i costi di dire, perché non lo sappiamo.

Però la comunicazione ordinaria, faccia a faccia, funziona. Potrebbe andare meglio, molti di noi non sono bravi, ci sono problemi di tempo e di luogo, ma grossolanamente funziona e in gran parte lo fa grazie alla comunicazione non-verbale.

Il medico che si trova di fronte un parente può comprendere il suo stato d’animo dal volto, può intuire dall’espressione perplessa che non ha capito e rispiegare qualcosa anche se non gli viene esplicitamente richiesto, può confortare con una mano sulla spalla o può incoraggiare una domanda che vede affiorare alle labbra. Il parente che non capisce buona parte di ciò che il medico gli dice, invece, ha, nel colloquio di persona due grandi vantaggi: leggere sulla la faccia del medico se le notizie sono buone o cattive, e interpretare lo stato generale del malato vedendolo.

Nei colloqui telefonici noi medici restiamo unici occhi e dispensatori di conoscenza di chi sta all’altro capo del telefono e in pochi minuti dobbiamo riassumere concetti complessi senza alcun aiuto visivo e non-verbale. Come sintetizzare una serie di parametri in poche parole comprensibili a casa? Molto spesso non capiamo neanche noi come vadano i pazienti, figuriamoci se siamo in grado di spiegarci in modo facile. Ha una frequenza respiratoria leggermente più elevata di ieri, ha avuto di nuovo la febbre, l’ecografia sembra un po’ meglio. È sostanzialmente uguale a ieri… ma loro il malato non l’hanno visto né ieri, né ieri l’altro e forse neanche una settimana fa, che significato dare a queste parole? Chi è a casa non ha mai visto un casco, una maschera da ventilazione, un paziente intubato, una terapia intensiva, ciò che gli raccontiamo è più che mai oscuro e quello che vorrebbero sapere non glielo diciamo. Ho perso il conto delle volte, in questi giorni, che mi sono sentita dire: “Guarirà?”. E non conta quanto siamo espliciti nella comunicazione, chi ha qualcuno a cui tiene in ospedale cerca di appigliarsi a ogni condizionale per credere che andrà tutto bene, per cercare nella nostra voce un filo di speranza. Ieri il marito di una signora anziana che non sta andando affatto bene, alla terza ripetizione del “Non sta andando bene e se non migliora con il casco non abbiamo altre terapie a disposizione” mi ha risposto “Ma tra quanto tempo si può considerare fuori pericolo?” “C’è rischio che non ce la faccia?”. Sì, c’è sempre rischio che non ce la facciano, quanto concreto vorrei saperlo anch’io.

Riccardo (nome di fantasia) ha 50 anni, è un po’ sovrappeso come quasi tutti i nostri ricoverati Covid, ha sintomi da una settimana, ma è peggiorato improvvisamente, gli abbiamo messo un casco al volo, ma appena lo disconnettiamo respira malissimo. È giovane, sano, sappiamo tutti che merita una chance in più del casco, bisogna intubarlo e portarlo in rianimazione. Lui è inquieto, vorrebbe bere, vorrebbe togliere il casco, parlare con la moglie. Gli spieghiamo che non si può. Ciascuna di queste cose comprometterebbe la delicata operazione dell’intubazione e diminuirebbe significativamente le sue possibilità di sopravvivenza. Gli spieghiamo cosa faremo ed è spaventatissimo, dentro al suo casco rumoroso, mentre quattro omini blu di cui può intravedere solo gli occhi sotto una maschera di plastica gli urlano che respira troppo male e che è necessario addormentarlo, mettergli un tubo in gola e connetterlo a un respiratore per dare ai suoi polmoni la possibilità di guarire. Chiede se è proprio necessario. Sì. Chiede se avviseremo noi la moglie. Sì. Siccome tra gli infermieri che preparano i farmaci e l’anestesista che si appresta alla procedura sono la figura più inutile, cedo a Riccardo la mia mano da stringere. Mentre me la stritola mi fa la domanda che tutti noi speriamo di non ricevere mai: “Quante probabilità ho di svegliarmi?”.

Un numero, conforto dell’era moderna.

A saperlo, un numero, e poi anche sapendolo, quanto è confortante un numero?

Per Douglas Adams, scrittore visionario di una trilogia di fantascienza nonsense in cinque parti, la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto è 42.

Ma quale sarà per Riccardo? Quale risposta mi conforterebbe se stessero per intubarmi? Come non comprendere la paura di chi si addormenta per non sapere se, quando e in che condizioni si sveglierà? Quanto è rassicurante avere come ultima immagine mentale quella di quattro camici azzurri, quattro visori di plastica con sotto due occhi e una maschera, mentre hai un casco in testa e senti solo il ronzio assordante dell’aria proveniente dal ventilatore?

Gli dò l’unica risposta possibile, quella che so essere per certo una bugia, ma spero sia almeno ciò di cui ha bisogno in questo momento: “Buone possibilità”. Poi mi sento troppo in colpa e aggiungo “Lo facciamo perché è la cosa che le dà le maggiori possibilità di guarire”.

Nelle varie leggi non scritte dell’ospedale c’è quella di non essere mai troppo ottimisti. Mai definire una notte “tranquilla” prima di sbollare, mai promettere che “andrà tutto bene”. Non basta un arcobaleno al balcone per una profezia che si autoavvera.

Riccardo è morto a meno di 24 ore da quel “Quante probabilità ho di svegliarmi” che mi appesantirà per sempre il cuore, ricevendo come ultima risposta la mia inutile rassicurazione.

Il resto del racconto e dei diari del reparto Covid sono disponibili qui